Dalam sebuah acara dialog interaktif yang diadakan PWI Sumut di Medan, 30 Oktober lalu, kembali bergaung soal nasib media cetak di masa depan. Dalam paper saya mengatakan bahwa kalau media masih bersikap seperti biasanya, tidak berupaya untuk inovatif, kreatif, dan terus memperbaiki diri, maka dalam lima tahun ke depan media cetak di Medan sebagian besar akan mati.

Seperti biasa ada bantahan dari hadirin, terutama karena sejak ramalan Bill Gates pada awal tahun 2000-an bahwa media cetak akan mati dalam beberapa tahun lagi, tokh hari ini media-media besar di Tanah Air masih bertahan dan di sejumlah negara seperti India dan Cina, media cetak lokal bahkan disebut tumbuh. Ada keyakinan media cetak akan bertahan walau pernah disebut bahwa ,“Medan bakal menjadi kuburan massal media cetak,” tambah teman tadi.

Pernyataan saya didasari pada kenyataan adalah satu dari sedikit kota yang jumlah media cetaknya, harian dan mingguan, terbesar di Tanah Air. Menurut catatan ada 30 suratkabar harian dan 42 suratkabar mingguan yang terbit di kota ini. Di kota di era kolonial ada Pewarta Deli yang dipimpin Adinegoro, ada pula Sinar Deli, dan setelah kemerdekaan Waspada dan Mimbar Umum. Dinamika tinggi masyarakatnya membuat kegemaran membaca suratkabar juga besar.

Namun sejalan perkembangan zaman, menyelenggarakan media cetak semakin mahal. Kenaikan dolar Amerika membuat saat ini harga kertas koran mencapai Rp 15.000 per kilogram, meningkat lebih 60 persen dibanding enam bulan lalu karena bahan baku pembuatan kertas sebagian besar masih impor.

Biaya cetak juga naik, karena kenaikan harga tinta, dan biaya lain. Saat ini biaya untuk koran 16 halaman dengan 4 halaman warna, saya perkirakan mencapai Rp 3.000 sampai Rp 4.000. Sebagaimana diketahui, 1 kg kertas bisa menjadi 12 eksemplar koran 16 halaman, sehingga bahan bakunya saja bisa sekitar Rp 1.300 per koran. Biaya cetak untuk jumlah halaman hitam putih dan berwarna (fullcolor) seperti disebut bisa mencapai Rp 2.000. Ini belum dihitung biaya distribusi yang biasanya sekitar Rp 100 per eksemplar.

Dengan biaya produksi seperti itu, maka dengan ditambah biaya lain seperti biaya karyawan, biaya operasional kantor, biaya penyusutan, apalagi biaya pengembangan, minimal harga jual koran adalah sebesar Rp 5.000. Tetapi kita ketahui, hanya sedikit media yang berani menjual dengan harga tinggi karena rendahnya daya beli masyarakat Indonesia. Di Jakarta, hanya Bisnis Indonesia (Rp 9.000) dan The Jakarta Post (Rp 7.500) yang berani pasang harga sesuai biaya produksi. Koran lain rata-rata di bawah Rp 5.000, termasuk Kompas yang tiap hari terbit 40 halaman memasang harga Rp 4.500 seperti kebanyakan suratkabar lain di Jakarta.

Jelaslah iklan menjadi andalan utama suratkabar, yang sayangnya hanya masuk ke sejumlah koran tertentu, yakni pemimpin pasar (market leader) di tingkat nasional maupun daerah. Artinya kalau media kita adalah si nomer tiga atau nomer empat di pasar, bisa dibayangkan sulitnya mendapat kue iklan atau setidaknya menarik perhatian pemasang iklan. Sudah sulit, porsi iklan cetak pun mulai tergerus.

Sebagaimana data yang dirilis Nielsen, semester pertama 2015, iklan media cetak hanya sebesar Rp 16,2 trilyun (turun 4 persen dibanding 2014), sementara iklan televisi mencapai angka Rp 41,03 trilyun (naik 9 persen dibanding 2014). Kenaikan juga dicapai media digital, diperkirakan tumbuh 80 persen, mencapai Rp 10,6 trilyun di tahun 2015. Atau secara keseluruhan bisa mencapai 8 persen dari total nasional Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp 115 trilyun.

Kembali ke diskusi di Medan, saya mengatakan, faktanya hari ini adalah 90 persen berita yang disajikan suratkabar harian sama, penggarapannya pun biasa-biasa saja. Orang mungkin masih baca koran tetapi tidak mungkin dalam satu hari dia membeli 2-3 koran kalau isinya sama saja. Dia bisa jadi akan berpikir untuk membeli (koran kedua), bila ada hal yang menarik: apakah topik beritanya, atau cara penggarapannya yang istimewa.

Komposisi masyarakat di Medan mungkin membuat Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru, punya pembaca fanatik sehingga bisa jadi ketiganya menjadi market leader. Ketiga koran ini berbagi pasar, tetapi ada pula Mimbar Umum, Medan Bisnis, dan pendatang baru seperti Tribun Medan, yang ingin merebut pasar seperti puluhan suratkabar lainnya. Dengan demikian kreativitas menjadi kunci untuk mendapat perhatian dari audiens maupun pemasang iklan.

Saya katakan, coba bapak ibu jejerkan 10 koran yang terbit di Medan besok pagi, lalu lihat apakah ada perbedaan yang nyata? Pastilah tidak. Tentu ada beda judul sedikit, tetapi praktis saja saja isi dan penulisannya. Dalam kondisi seperti ini yang pasti dibeli adalah market leader. Dan market leader pula lah yang akan menjadi tempat iklan dipasang.

Salah satu penyakit yang melanda pengelola suratkabar di Medan, dan umumnya di Tanah Air, adalah ketidakrelaan menjadi koran kedua atau ketiga. Selalu merasa bisa menjadi nomor satu—jadi mengalahkan market leader—padahal modalnya pas-pasan (tidak hanya dalam hal uang, tetapi juga kompetensi tenaga sumber daya manusia). Dan tidak pula melakukan studi kelayakan yang memadai. Padahal meskipun bersiap 1000 persen, keberhasilan masih belum tentu diperoleh—sudah ada bukti nyata—apalagi kalau seadanya.

Ketika mendirikan Warta Kota di tahun 1999 kami sempat terjebak dalam keraguan yang sama, tetapi kemudian menyadari kesalahan yang ada sehingga setelah kurang lebih lima tahun, putar kemudi dan berani menjadi si nomor dua atau si nomor tiga.

Itu akhirnya membuat Warta Kota sampai saat ini adalah koran Jakarta nomer satu—dengan membedakan Kompas sebagai koran nasional yang terbit di Jakarta. Koran ini berhasil menciptakan ceruk di antara pertarungan koran nasional dan koran kota yang ada, karena berani menyajikan berita yang berbeda, dengan penggarapan yang berbeda pula.

Di samping itu ada pula kesadaran waktu itu bahwa Warta Kota bukan koran yang dilanggani tetapi koran eceran, sehingga teman-teman setiap hari mencari judul yang menarik, bahkan kadang provokatif. Setiap rapat sore, judul menjadi topik penting, padahal sejumlah berita yang digarap dengan khusus sudah disiapkan.

Jadi, senjatanya bukan hanya sensasi tetapi juga kualitas.

Keberhasilan di penjualan itu (pernah dicetak sampai 254.000 eksemplar) akhirnya membuat timbul kepercayaan dari pemasang iklan bahkan termasuk perusahaan internasional seperti Giant, Carefour, dan Lotte, yang sangat memilih media.

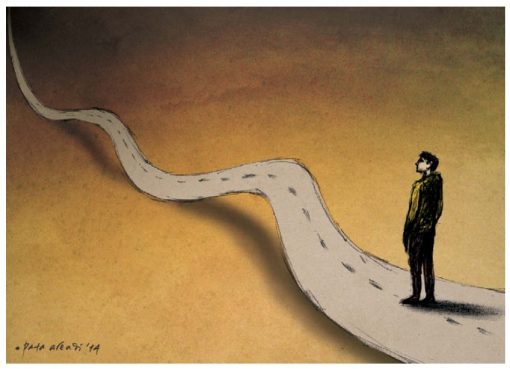

Perkembangan teknologi membuat 99% kaum muda di bawah 20 tahun, saya yakini, tidak lagi membaca suratkabar. Saya sendiri pun mengecek berita terakhir dengan memfollow situs-situs berita terpenting. Saya masih berlangganan suratkabar sebagai nostalgia saja, dan tentu karena ada hal yang tidak disajikan media online atau bisa didapat secara daring. Mungkin inilah gambaran umum: hanya membeli media cetak untuk sesuatu yang tidak disediakan media siber. Dan itulah yang seharusnya dipikirkan para pengelola media cetak.

Tidak pernah ada cara yang sama, tetapi beberapa keberhasilan media cetak yang bertahan di negara ini maupun negara lain, bisa menjadi pelajaran agar media cetak dapat bertahan selama mungkin. Belajar pun media cetak akan menghadapi ujian yang berat, apalagi kalau menganggap tidak ada masalah. Jadi, janganlah menggali kuburan sendiri, sebab kematian itu sudah nyata! (Bung Hen)